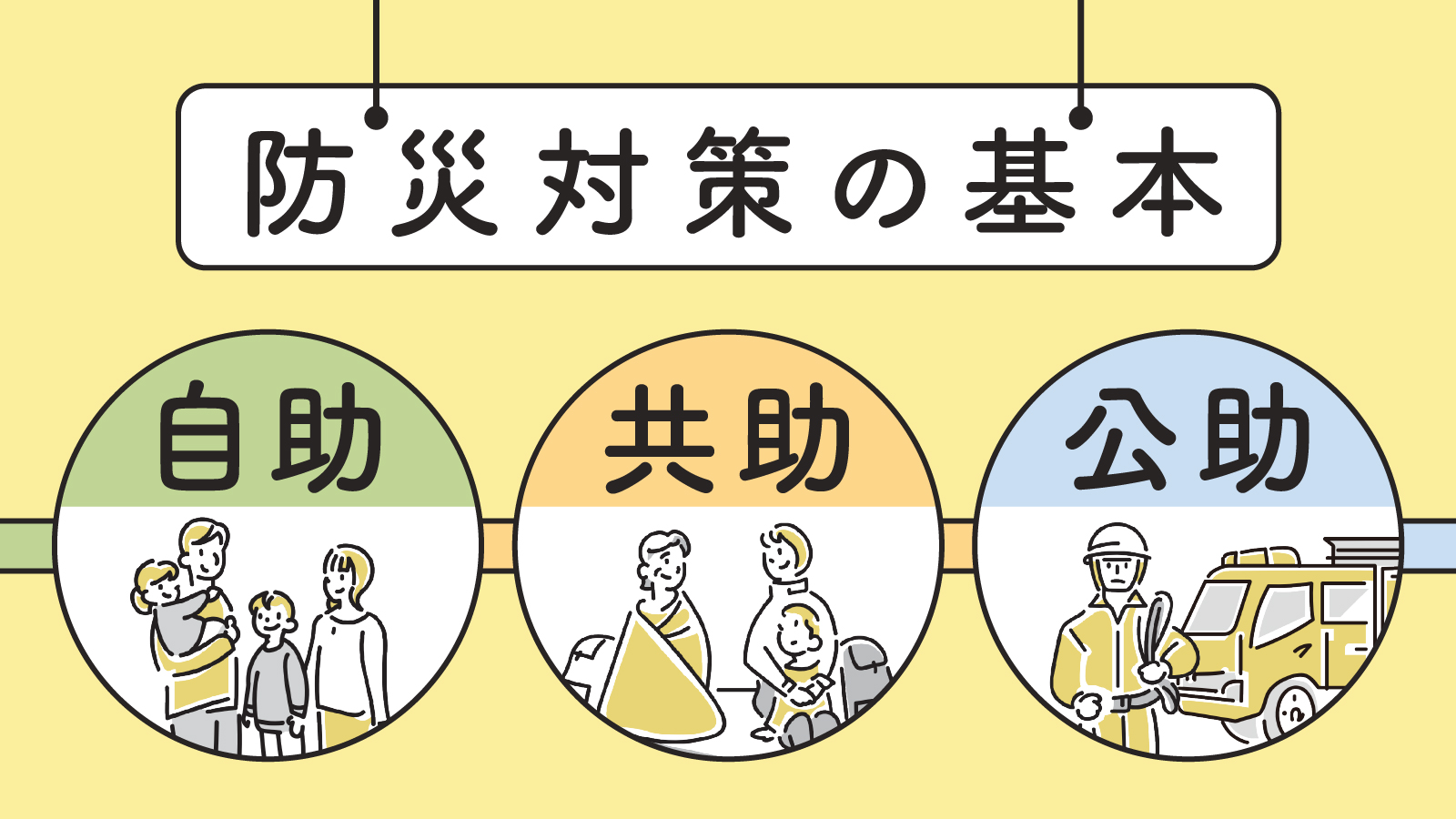

自助・共助・公助とは、災害発生時の取り組みのことです。いざというときのための事前対策も含まれており、それぞれの取り組み内容は多岐に渡ります。頻発化する豪雨災害、過去に発生した震災での経験から、自助・共助・公助の重要性が再認識されています。

企業がスムーズな災害対応を行うためにも、この3つの取り組みを正しく理解し、連携させていくことが重要です。災害発生時、自社社員や財産を守ることはもちろん、自社に関わるすべての人々と協力し合い、被害を最小限に抑えられるでしょう。

今回は自助・共助・公助のそれぞれの役割や取り組むメリット、企業の取り組み例などについてご紹介します。

自助・共助・公助とは、災害発生時の対応、また災害が発生した場合に迅速な対応ができるよう事前対策を行うことです。災害への対応力を高めるためにも、自助・共助・公助の3つの役割を正しく理解し、スムーズな連携を図ることが重要となっています。

災害はいつ発生するかわかりません。日頃からこれら3つの内容を理解しつつ、自身はもちろん、企業としてどのような役割を担うべきか考えておくとよいでしょう。ここでは、自助・共助・公助、それぞれの具体的な概要について解説します。

自助とは、自分自身や身の回りの人の命や財産を守るため、災害時の対応や起こりうる災害への備えをすることです。企業における自助の身の回りの人とは、自社の社員および施設内にいる人となります。具体的な自助の取り組みは、次の通りです。

・食料・飲料品の備蓄

・トイレットペーパー、衛生用品などの日用品備蓄

・災害用簡易トイレの備蓄

・家具、OA機器などの転倒・落下防止

・避難経路の確認

・周辺地域のハザードマップの確認

・災害時における社員の安否確認の伝達手段確保 など

このように、さまざまな物品を備蓄しておくことはもちろん、スムーズな情報伝達方法を確保しておくことが取り組みとして挙げられます。他にも災害発生時に社員一人ひとりが取るべき行動をまとめておいたり、防災に関するワークショップを開催したりするなど、企業ができる自助の取り組みはさまざまです。

企業の防災対策は、まず自助から取り組んでいくことが基本です。事前にこうした備えを行っておくことで、いざという時の判断力や行動力も養え、災害対応力の強化につながるでしょう。日頃から、社員の防災に対する意識を高めておくことが重要です。

共助とは、自助に取り組んだ後に、近所や地域住民と助け合うことをいいます。自社はもちろん、自社がある周辺地域の被害を最小限に抑えるため、協力し合うことが重要です。共助の具体的な取り組みは、次の通りです。

・日頃から顔の見える関係づくり

・自主防災活動への参加

・地域の防災訓練

・高齢者・障害者などの避難行動要支援者の避難支援 など

企業においては、ステークホルダーや地域住民が避難してくることを想定し、余裕を持って備蓄品を確保しておくことも共助につながります。帰宅困難者に対して企業の施設を開放することも共助の1つです。

また、ステークホルダーと連携を進めていくことも重要です。自社の社員や地域住民だけではなく、普段関わっている顧客、取引先も含め、みんながお互いに助け合い被害を最小限にすることに貢献できるでしょう。関係先企業が連携を取りながら助け合うことで、事業の早期復旧にもつながります。

1995年に発生した阪神・淡路大震災や2011年に発生した東日本大震災では、地域コミュニティにおける共助が重要な役割を果たしていたといわれています。企業として地域の防災活動に関心を持つとともに、地域やステークホルダーに対する支援方法を具体的に決めておくことも重要です。

公助とは、市役所、消防や警察、自衛隊などによる公的機関による援助のことです。主な公助の取り組みは以下の通りです。

・災害に強い都市基盤の強化

・情報伝達機能の充実

・個別支援計画の作成

・避難所機能の充実

・備蓄品の準備

・自助への支援(出前講座やパンフレット配布などによる啓発活動など)

・共助への支援(防災活動への補助金交付など)

・災害時の対応(人命救助、復旧、復興)

・防災訓練 など

このように、公助の取り組みは多岐に渡ります。各自治体が策定した防災計画に基づいて、各取り組みを行っているのが特徴です。災害時の対応だけでなく、食品や日用品などの生活物資の備蓄や、環境整備などの事前対策も強化しています。

国や自治体における災害支援が開始されたら、企業としてその支援を受け入れる体制を整えておくことが重要です。自社だけでなく、社会全体への復旧につながり、公助の手助けとなるでしょう。

国や自治体などによる公助の力は大きく、多くの人の命を救い生活を支える支援が可能です。しかし、大規模災害が発生した場合、公助の機能が働かなくなる可能性もあります。

道路が寸断したり公共交通機関が停止したりするなど、交通手段に被害が生じると、物資を運ぶことが難しくなります。また、行政自身が被災して機能がマヒしている際は、全ての被災者に対する迅速な支援ができない場合もあるでしょう。

公助に限界が生じた場合に、支援の手助けとなるのが自助・共助の力です。阪神淡路大震災では、生き埋めや閉じ込められた際に、自力で助かったり、家族や隣人に救助されたりした人が大多数を占めていたこともわかっています。大規模災害での教訓から、自助・共助の重要性が再認識されているのです。

自助・共助・公助の取り組みを連携させることで、多くの命を救うことにつながることがわかりました。企業においても、自助への積極的な取り組みや、共助・公助につながる取り組みを進めていくことで、多くのメリットを得られるでしょう。

企業が自助・共助・公助に取り組むメリットについて詳しく解説します。

日頃から自助の知識を深め、社員の防災意識を高めることによって、災害時に自身の命を守る行動を主体的にとることができます。自助がしっかりと行えれば、共助としての役割もスムーズです。結果として、災害からの早期復旧につなげられるでしょう。

また、企業における防災対策はBCP立案時にも関連します。BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、緊急時における被害の最小化、事業の継続などを目指すための計画のことです。BCP対策と日頃の防災対策の相乗効果により、社員・事業への影響を最小限に抑え、早急に復旧に向かうことができるでしょう。

企業として共助、公助の取り組みを行うことは、地域住民の命を救うことはもちろん、社会貢献にもつながります。CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)を果たすためにも、自助・共助・公助の取り組みを積極的に行っていくことが重要です。

社会貢献の役割を果たすことは、取引先や顧客からの信頼度を向上させることにも結びつきます。

自助・共助・公助を実現するための企業の取り組みは、はじめのうちはイメージしにくいかもしれません。地域住民やステークホルダーを受け入れたときのため、多めに防災備蓄品を準備したり、自社が保有する機器を提供したりと、取り組みはさまざまです。

企業が自助・共助・公助を実現するための取り組み例を具体的にご紹介します。

前述したように、ステークホルダーや地域の人用の防災備蓄品を多めに準備しておくことも共助です。社員を含め、施設内に一定期間待機するためには、飲料水や、食料、毛布、簡易トイレ、トイレットペーパーなどの衛生用品、燃料(非常用発電機のための燃料)などを事前に準備しておく必要があります。

用意すべき備蓄品は、3日分が目安といわれています。社員等の一斉帰宅が救助・救出の妨げとなってしまう場合もあり、災害発生後、最低3日間は施設内に待機するのがよいためです。災害発生時、備蓄品の配布をスムーズに行えるよう、備蓄場所にも配慮しましょう。

自治体や公共施設への防災備蓄品の寄付も公助の取り組みの1つです。地方自治体と企業が包括連携協定を締結し、災害時に使用するポータブルトイレやダンボール製のベビーベッドなどを寄付した事例もあります。

また、企業で入れ替えや不要になった防災備蓄品をNPOやNGO法人など、さまざまな団体に寄付しているサービスもあります。中でも、大量廃棄が問題視されている防災備蓄食品を寄付することは、共助や公助だけでなく食品ロス削減にもつながるでしょう。

防災の枠組みを越え、SDGsの取り組みにも貢献できます。

自治体では、災害時に備えて体育館や公民館などの施設を避難場所として確保しています。しかし、全住民が確保している場所に避難できるとは限りません。避難者があふれてしまうことも想定し、民間企業が所有する施設や敷地等を避難場所として開放する場合もあります。

自治体から企業の施設を避難場所として開放するよう依頼された場合に、早急に対応できるよう準備が必要です。数多くの避難者に対応できるよう、防災備蓄品を多めに準備しておきましょう。

地方自治体から開放できる施設には、立地条件や構造条件など、一定の条件が定められていることに注意が必要です。開放依頼が行われる場合、地方自治体と企業の施設管理者の間で必要事項を取り決め、協定を締結していることが多いようです。

災害発生時は公共交通機関、通信などのインフラの早期復旧も望まれます。災害発生時に、自社が保有する設備や機器などをステークホルダーに提供することも、共助や公助につながります。

自社やステークホルダーを含めた各企業が、緊急時に事業継続するためには、さまざまな経営資源が必要です。自社のみでの対応は難しく、関係先企業との助け合いが大切になるでしょう。

企業間で「災害時応援協定」を締結し、通信機器の提供や、無料で避難所や救護所を行き来する医療支援バスを提供した事例もあります。

今回は、自助・共助・公助のそれぞれの役割や、企業が取り組むメリット、取り組み例などをご紹介しました。自ら取り組む自助、地域の人や関係者と協力する共助、国や地方自治体の取り組みである公助、これら3つを連携させることが重要です。災害の早期復旧や社会的評価の向上にもつながるでしょう。

ステークホルダーや地域の人用の備蓄品を多めに準備しておくことも自助や共助につながる取り組みの1つです。しかし、幸いにも災害が発生しなかった場合、使用期限や賞味期限間近の食品などは入れ替えや廃棄が行われます。まだ食べられるのにも関わらず捨てられてしまうのは、もったいないだけでなく企業としてSDGsに配慮した行動とはいえません。

防災備蓄食品の管理でお困りの場合、「Musute」がおすすめです。防災備蓄品をデジタルで管理しながら廃棄予定の食品を寄付という形で循環させる仕組みを提供しています。食品ロス改善にもつなげられるため、社会貢献の役割も果たせるでしょう。